|

|

|

|

|

|

| 以前から横を通るたびに気になっていた建物。博物館ぽいけど堅苦しい雰囲気。更に誰も利用するところをみたことがない。。。。 でも、せっかくなので意を決して入館することにしました。 入館すると、中も外と変わらず殺風景な雰囲気(受付の女性はやわらかい対応でしたけど)。とりあえずチケットを購入し7階へ向かいました。。。 エレベーターを降りても堅苦しい雰囲気は変わりません。でも展示室に入ると同時に悲惨、壮絶、無念、悲嘆、嘆き・・・言いようのない悲しみの溢れる展示が目に飛び込みました。 全体を通して、ただ通り過ぎるだけなら30分もかかりません。そんな見学だと何も感じないかもしれません。 でも私だって、わずか1時間の見学でしたが、手紙をいくつか読み、展示物の説明を読んだことだけで戦争の愚かさを再確認できたのです。 |

||

|

なので、誰でも一度でも展示を見れば「平和」とは何か。「幸せ」とは何か。ということを考え直すことができると思います。最近「戦争を賛美」する人や「戦争已む無し」とする人や、「日本が軍隊を持つことを肯定する人」が多くなってきた気がします。ぜひ一度ここを見学してください。 日本人は個より集団を好むため、政治家にとっては非常に扱いやすい民族だそうですから。。。。。 なお、昭和館は靖国神社のすぐ側にあります。 −オフィシャルHPより− 昭和館は戦没者遺族をはじめとする国民が経験した戦中・戦後(昭和10年頃から昭和30年頃までをいいます。)の国民生活上の労苦についての歴史的資料・情報を収集・保存・展示し、後世代の人々にその労苦を知る機会を提供する国立の施設です。 |

||

|

|

||||||||||||||||

|

|

入口 注意深く歩かないと博物館とは気がつかないレベル。 館内は写真撮影ほぼ禁止。というわけで、レポは昭和館で頂いたパンフレットの写真を使用させて頂きました。 |

|

|

|

|

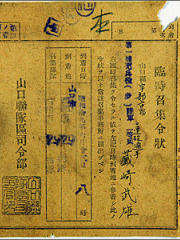

家族の別れ 召集令状が届き出征する夫や息子の無事を願って妻や母親が街頭に立ち、千人針を縫ってもらった当時のものを展示しています。 一つ一つの思いが込められたこの千人針を見ると当時の切なさを感じとれます。 召集令状の実物を見たのもこれが初めてでした。 |

|

家族への想い 戦地へ送られた手紙、戦地から届いた手紙。 婚約者からの手紙への返信。 戦地の孫から祖父への手紙 など当時の人々の思いが伝わってきます。 |

|

昭和10年頃の家庭 日中戦争が始まったころですが、家庭内ではまだ戦争の影響がさほどないころ。 都市部では水道やガスもかなり普及したそうです。 |

|

|

|

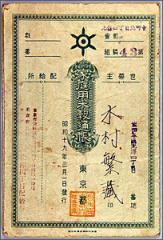

統制下の暮らし 日中戦争を契機に「国民精神総動員運動」が開始され、挙国一致という言葉のもと、生活のあらゆる面で戦意高揚がはかられた。。。 第二次世界大戦に入る前から政府によるマインドコントロールが行われていたんですね。 周りと違うことを恐れる性格の日本人は権力者にとって扱いやすい民族だと思います。現代も同じでネットの一部の過激な書き込みに影響されるそうで怖い気がします。 |

|

|

|

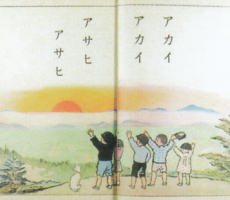

戦中の学童・児童 子どもが戦争ごっこで遊んでいる写真は時代なのでしょうが、やっぱり怖いことです。 一番右の写真は小学校の教科書。私が小学校の時はアサ アカルイ アサで始まったと思ったので、私が子どもの頃はあまりこの頃と変わらなかったんですね |

|

|

|

銃後の備えと空襲 空襲により、多くの都市が被害を受け、全国で死者は約55万人にもなったそうです。 一番右は真下だけに光がいくような仕組みになっている電球。灯火管制用です。 |

|

和夫君の防空探検 防空の道具と工夫についてゲームコントローラーを使ってゲーム感覚で学ぶことができるコーナー |

|

|

空襲への備え 当時の防空壕を再現したものがあったのですが、とても狭いもので、一番の問題は実際に爆弾が落とされたら、効果はなかったということ。。。 お上がすすめたのだから大丈夫という思考は昔も今も一緒なんですね。 また警戒警報と空襲警報の違いがわかる展示があります。 |

|

昭和20年8月15日 終戦記念日。 この日の正午、「玉音放送」により戦争の終結が伝えられました。 その次の日の各新聞が展示されています。 |

|

|

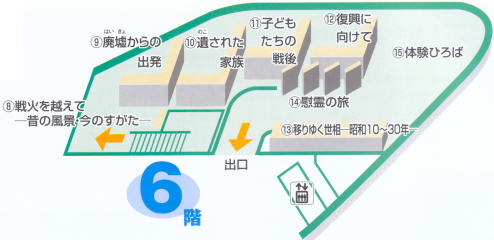

戦火を越えて−昔の風景・今のすがた− 空襲によって変化した街並みや復興した東京の様子を、戦前・戦中(終戦前後)・現代と3時代の写真を通して紹介。 |

|

廃墟からの出発 空襲によって家を失った人々はバラックで生活しました。 食糧や日常必需品は闇市や買い出しによって得るしかありません。更に、外地から650万人が日本に戻り、物資不足が深刻になった時代です。 この苦しい時代を子ども時代に生き抜いてきた今のお年寄りが、かけた以上に年金をもらっても罰は当たらないと思うのですけどね。 |

|

|

|

遺された家族 戦中は戦死はお国のためであり、遺族は「誉れの家」として称えられ恩給の給付もあったのですが、戦争が終わると状況は一変し、昭和21年には恩給も停止され、夫や父親を亡くした遺族は厳しい生活を送ったそうです。 被害者が多いと払いきれないため打ち切ったのでしょうが、なにやら震災の被災者たちへの対応と似ている気もします。 |

|

|

子どもたちの戦後 終戦により子どもたちの環境も一変しました。駅や街中では戦災孤児を多く見かけ、一方校舎を焼失した学校では青空教室で授業を再開。更に昭和22年には学校給食が再開されました。 |

|

|

|

|

|

復興に向けて 戦後に再開されたGHQ管理下であり、輸出用の製品には昭和27年の講和条約発効まで「メイド・イン・オキュパイド・ジャパン」占領下の日本製と表記されていたそうです。 |

|

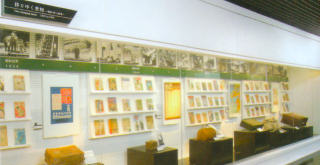

移りゆく世相 −昭和10年〜30年 世相をあらわす写真やポスター、雑誌、実物資料を時代に沿って展示し、昭和10年から30年までの流れをまとめて紹介するコーナー。 |

|

慰霊の旅 遺骨収集をはじめ、慰霊巡拝などの慰霊授業について、実物資料や写真などを通して紹介するコーナー。 右の写真は遺骨収集の際に収集された飯盒と硫黄島に眠っていた万年筆です。 |

|

| 体験広場 戦中戦後の服を着ることができます。また昔の本や道具の展示もある他パソコンで展示内容を調べることができます。 唯一写真撮影ができるコーナーです。 |

|

|||

|

|

|

映像・音教室(5F) 戦中・戦後の人々の記録写真や映像を見ることができるそうです。 私がおでかけした時はたまたま利用できない日でした(*_*) |

|

|

|

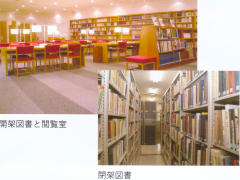

図書室(4F) 戦中・戦後の文献。資料を自由に検索・観覧できます。 ここも私がおでかけした時はたまたま利用できない日でした。 |