|

|

|

|

|

|

|

|

| 富士山の溶岩で出来た洞窟で良く知られているのが富岳風穴と鳴沢氷穴です。二つとも国道139号線からちょっと樹海に入った場所にありますが、風穴は国道沿いに売店と駐車場があるのですぐわかります。 洞窟というとなが〜くて、途中に石筍があったりするのですが、この洞窟は溶岩でできた洞穴。ですので、そんなに長くありません。総延長210mですので、往復150mくらいではないでしょうか。 また洞窟内は天然の冷蔵庫として以前使われたこともあるということで、10月初旬に中の気温は0度!行くときは一枚多くというか、コートみたいな上着を用意しましょう。 さて見所ですが、熔岩が作った洞窟なので、熔岩の痕跡が見所なのですが、もう一つの見所が氷柱です。 洞窟に入って20mも進むと大きな氷柱が見えてきます。2m以上もあり、かなり大きなもので、10月に来た時はなかったので、一冬で洞窟上部から落ちてきた雫であれだけ大きなものができるのは凄いです。 でも、それ以外に明らかに人が切り出した氷の石垣があったんです。「えっ、じゃ氷柱も人が作ったもの?」と思ったのですが、それは勘違いでした。 |

||||

| 昔から風穴は冷蔵庫代わりに使われていて、その名残というか、伝統を守っているわけです。ということで、その周りの氷のおかげで氷柱は9月頃まで溶けないというわけです。ちなみに昔は西湖に張った氷を切り出していたのですが、今は業者が氷を搬入しているそうです(^−^) ですので見ごろは氷柱がある9月頃まで。10月におでかけした時は、ちょっとだけ氷が残っていただけでした。 GWにおでかけしたら大きな氷が残ってましたよ〜\(^o^)/ ※洞窟に興味があるのでしたら、周辺の洞窟に西湖蝙蝠穴、竜宮洞穴、鳴沢氷穴、船津胎内樹型があります。 |

||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

| 駐車場脇に売店・森の駅「風穴」 |

広い駐車場 | 駐車場内にトイレ・さすが観光地 | 洞窟までは200mほど歩きます。入口に到着するまで溶岩の痕跡があちこちに残っています |

|

|

←お土産はかなり充実。喫茶コーナーでは富士宮やきそばや吉田うどん、富士桜ポークなど特産品が揃ってます →ソフトクリームはバニラととうもろこし、そしてミックスがあります(350円)。 コーンの甘さが強く、バニラ味は控えめ。コーンスープをソフトクリームにしたような味です。 |

|

| ←ガス孔の跡 表面が固まったあと、地中に含まれたガスが抜けて出来たもの 溶岩棚→ 押し寄せるマグマが押し寄せそのまま固まったもの。 |

| この付近一帯は玄武岩質溶岩でできているそうです | 入口。ここから有料 | ゲートは無人でしたが、GWはチケットを受け取る人がいました。チケットはここだけ利用の人は券売機、氷穴とのセット券は手売りという変わったシステム |

| ←ゲートから洞窟まで100mほど歩きます →土は栄養がなく、長い年月の間にたまった溶岩の上に数センチの土を求め。根は他の山の木に比べ長く、互いに絡み合うようにはいずり回っています |

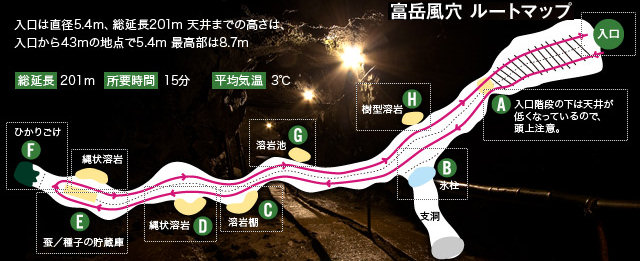

洞窟MAPです。迷うことはありません

| 階段を下りきった場所周辺の天井が1mくらいと、腰を曲 げる程度低いけど、他の洞内の天井は意外に高く、歩く のはそんなに大変ではありません。 ただ、平均気温3度を忘れずに。すっごく寒いです。階段を降りていくと、途中から冷気を感じるようになりますよ |

| 氷の池 昭和初期まではこの洞窟内の氷を夏、関東に出荷していたそうです 現在は観賞用として積み、9月上旬までは形を残しています。 →は10月頃の同じ場所です |

|

||

| ←壁の氷 洞窟内へ染み出した水が凍っていました(GWおでかけ時) まるで石筍→ 天井から落ちた水滴がまるで石筍のようになっていました(GWおでかけ時) |

|

←溶岩鐘乳 天井から雫が落ちる寸前のような格好に長く垂れ下っているのが溶岩鐘乳 よく見たんだけど、どの部分を言っているのか。。。。 縄状溶岩→ 上部より溶岩が押してきた下流部の流れが遅いために、縄のように盛り上がったもの |

| ←樹型熔岩 噴火以前の樹海一帯は、巨木の密生地であったが864年の大噴火でその巨木のほとんどを飲みこみ、今見る奇怪な空洞の樹型が数多く作られている。 溶岩棚→ 高熱の熔岩流の内部のガス体や熔岩を噴き出してこの洞穴ができた際、その空洞の内壁の軟らかい表皮がくるくるっと巻かれて落ちて出来たもの |

| ←ロール状熔岩 洞窟内のガスが抜け出て。周囲が冷え固まった後、奥の方から流れ出したマグマが行き場を失い両側に大蛇のように、盛り上がりまるく固まったもので、二層溶岩洞穴をなしている、非常に珍しい形態 ラバプール→ この前面は溶岩が溶け、池となっていた所が冷えて、そのままの形に固まっ場所 |

| ←繭玉の貯蔵 養蚕が盛んな大正の初期から昭和30年代までは長野、埼玉、群馬などから繭の中でも成長良好な繭玉だけを収集し、成虫にならないように生きている繭玉を冷暗貯蔵し、夏繭、秋繭用として出荷されていた 種子の貯蔵→ 昭和30〜40年頃まで杉、桧、楢、赤松、唐松などの種を集め、密封した缶の中に入れて、種一つ一つの発芽率を良くし、種の生命を長く維持する目的で、山梨県林務部が一定期間保管されていた場所 |

|

|

群生するケイ酸華 岩壁に青白く光るものはケイ酸華(通称ヒカリゴケ)と言われ、洞窟に棲む、目のない微生物のエサになるもので、このような一面に銀色の反射を見せるところは珍しい 銀色の反射というのは周りの岩が光っている部分なのかな? てっきりフラッシュを焚いた影響だと思ってたんだけど。。。。 |

|

洞窟出口(入口)付近にある立ち入り禁止区域。 どこまで調べてあるんでしょうね? |